.jpg)

今回は、障害者雇用促進法に規定されている障害者の法定雇用率制度についてお話します。

企業が一定数以上の障害者を雇用する義務があることについては、聞いたことがあるという方は多いと思いますが、その具体的な中身については、障害者の雇用を担当している方以外、ご存じないと思います。

この制度は、障害者雇用促進法によって定められた制度で、一定以上の規模の企業については、「法定雇用率」を満たす数の障害者の雇用を義務づけています(障害者雇用促進法43条1項)。

対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者ですが、精神障害者については、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人に限られています。

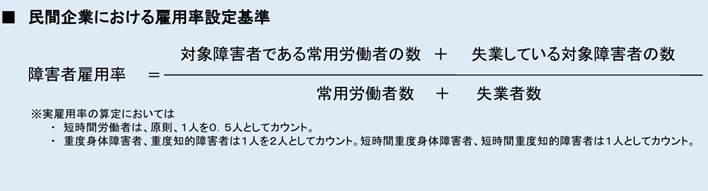

令和7年2月現在、民間企業における法定雇用率は2.5%なので、逆算すると、従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければいけない計算になります。ちなみに、国、地方自治体の場合は2.8%、都道府県等の教育委員会の場合は2.7%です。

厚生労働省「障害者雇用率制度について」参照

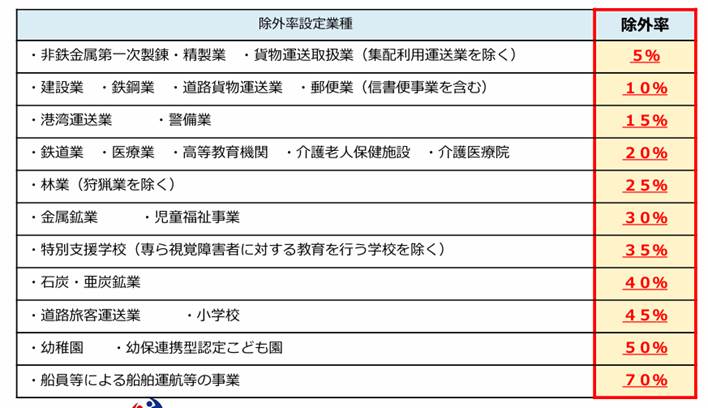

機械的に一律の雇用率を適用することになじまない性質の職務もあることから、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度が、経過措置として設けられています。ただ、今後は、廃止の方向で段階的に除外率は引き下げ、縮小するとされていて、令和7年4月1日からは、以下のように変わることになっています。

障害者雇用を進めていく根底には、「共生社会」の実現という理念があります。「共生社会」とは、性別、年齢や障害など、人それぞれの違いを自然に受け入れ、支えあい、互いに認めあう社会のことで、障害がある人も基本的な人権をもっていると認め、障害者だからできないという状況をなくすことが、共生社会の考え方です。

障害者を雇用することで、例えば、障害者の特性を強みとして捉え、合致した活躍の場を提供することで、企業にとっても貴重な労働力・戦力の確保につながったり、障害者がその能力を発揮できるよう職場環境の改善やコミュニケーションの活性化が図られることで、他の従業員にとっても安全で働きやすい職場環境が整えられるという効果もあるとされています。

その一方、障害者を雇用するには、作業施設や設備を改善するなど、特別の雇用管理が必要となる場合があり、これに伴い経済的負担が生じます。障害者を多数雇用する事業主と、障害者を雇っていない事業主の間で生じるこれら経済的負担の差を調整するため、法定雇用率未達成の事業主からは障害者雇用納付金(一人当たり月額5万円)を徴収し、逆に、法定雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に障害者雇用調整金(一人当たり月額2万7000円)や報奨金(一人当たり月額2万1000円)が支給されています。

障害者の雇用管理を行う上では、一人ひとりの状況に応じて、どのような雇用管理を行うことが適切か、検討することが望ましいとされています。例えば、健康管理面の配慮として、通院時間を確保したり、産業保健スタッフを活用すること、コミュニケーション上の配慮として、定期的に相談できる場を設けること、作業面の配慮として、作業マニュアルや手順を整備したり、指導担当者を設定して指示内容に一貫性を持たせることなどの方法があります。

障害者の雇用において重要なポイントは、「就職すること」だけでなく「就職して働き続けること」です。就職するだけなら、上記の障害者雇用納付金、障害者雇用調整金等の金額の調整で障碍者雇用率という目標を達成することは可能かもしれません。より重要なのは、共生社会という理念を実現すべく、障害者一人ひとりの障害特性を理解し、適した業務配置を行い、能力を活かせる職場環境をつくることです。

入社時点では、企業は障害や症状の全貌、基礎疾患の有無等は把握できていないので、産業保健スタッフが個々人の障害特性、健康状態を把握しておくことが重要だと言われています。 (労働者健康安全機構「産業保健スタッフが知っておきたい障害者雇用の現状と就労支援」 参照)。

同一の障害であっても個人によってその様態は異なり、また、生活や家庭環境の違いもあるため、一人ひとりの障害者の心身の状態変化を予測することは非常に困難です。その予見性の低さをカバーするため、産業保健スタッフと企業の連携というシステムを整えることが重要です。産業保健スタッフとは、産業医、保健師・看護師、心理職、衛生管理者、職場の人事労務担当者など、職場の労働者の健康を確保するための業務に関わる全ての人を含みますが、障害者の就労継続支援については、この産業保健スタッフの役割が極めて重要であると私は考えます。