-5.jpg)

労働基準法施行規則別表第1の2において、「長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)、重篤な心不全若しくは大動脈解離又はこれらの疾病に付随する疾病」についても、業務上の疾病の一つとして明記されています。

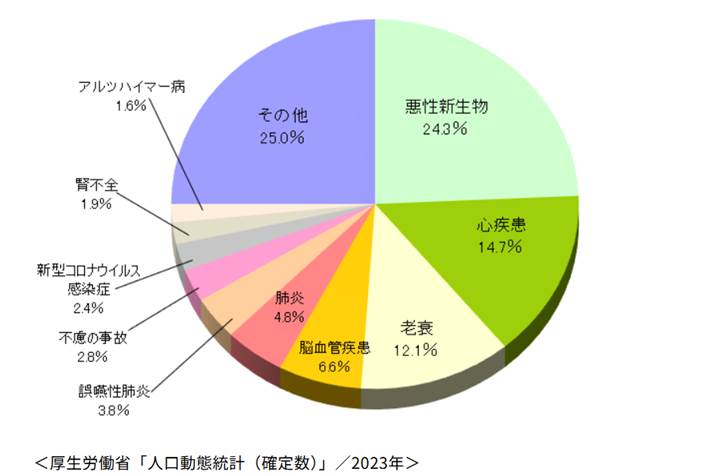

日本における死因の大きな割合を占める(以下のグラフ参照)脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、心筋梗塞等の脳・心臓疾患は、原因となる動脈硬化、動脈瘤、心筋変性などの基礎疾患が加齢や食生活、生活環境など様々な要因と影響しあって進行することで引き起こされるとされています。一方で、仕事が非常に過重だったために脳・心臓疾患が基礎疾患の自然的経過を超えて著しく憎悪し発症したと評価される場合は、「仕事が相対的に有力な原因となったもの」として、労災補償の対象になることになります。

労災の対象となる具体的な脳・心臓疾患は、以下の疾患です。

脳血管疾患 : ① 脳内出血(脳出血)

② くも膜下出血

③ 脳梗塞

④ 高血圧性脳症

虚血性心疾患等:① 心筋梗塞

② 狭心症

③ 心停止(心臓性突然死を含む)

④ 重篤な心不全(不整脈によるものも含む)

⑤ 大動脈解離

この業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患の発症により死亡にまで至った場合を、過労死等防止推進法では、いわゆる過労死として定義しています。

過労死等防止対策推進法2条

この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。

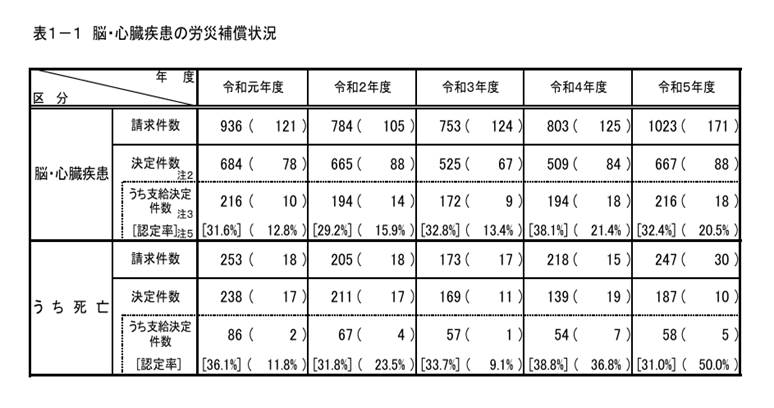

ちなみに、令和元年~令和5年までの、脳・心臓疾患に関する労災の補償状況は以下のとおりです。

出典:厚生労働省「令和5年度 過労死等の労災補償状況」

脳・心臓疾患についても、行政の労災認定基準があり、以下の(1)、(2)又は(3)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱うとされています。

(1) 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと。

(2) 発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと。

(3) 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと。

著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したと認められるか否かは、業務量、業務内容、作業環境等を考慮し、同種労働者にとっても、特に過重な身体的、精神的負荷と認められる業務であるか否かという観点から、客観的かつ総合的に判断します。業務の過重性の具体的な評価をするには、疲労の蓄積の観点から、労働時間のほか、以下の労働時間以外の負荷要因についても検討されることになります。

ここでは具体的な評価方法等についての詳細な説明は省略させていただきます。

出典:厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定」