-1.jpg)

通勤災害の場合が典型的ですが、災害が第三者の行為によって発生する場合があります。

交通事故以外では、勤務中に仕事に関し上司、同僚、お客さんから殴られケガをしたようなケースや、訪問先の自宅で飼育されていた犬に咬まれケガをしたケースなどが考えられます。

その場合、被災労働者又はその遺族は、その第三者に対し、民法709条に基づく不法行為責任、同法717条に基づく工作物責任等を追及することができます。

このような、労災保険関係の当事者(政府、事業主及び労災保険の受給権者)以外の第三者による不法行為などにより、労働者の方が業務災害又は通勤災害を被った場合の災害のことは、「第三者行為災害」と呼ばれています。

被災者等が第三者行為災害について労災保険の給付を受けようとする場合には、所轄の労働基準監督署に、「第三者行為災害届」を提出する必要があります。

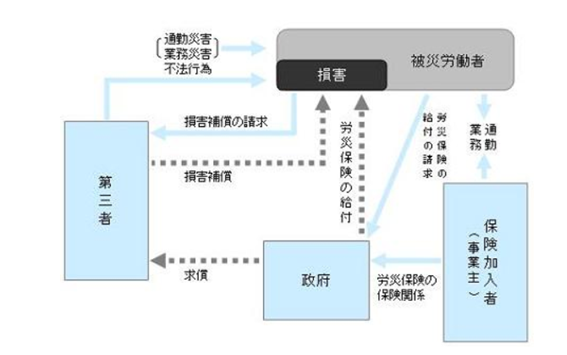

この第三者行為災害の場合、被災労働者等は第三者に対し損害賠償請求権を取得すると同時に、労災保険に対しても給付請求権を取得することとなりますが、同一の事由について両者から重複して損害のてん補を受けることはできません。 このため、労災保険法では次のように調整を行うことが定められています(公益財団法人「労災保険情報センター」引用)。

・先に労災保険から給付を行った場合は、政府が給付の価格の限度で被災労働者等が有する損害賠償請求権を取得します。これにより政府は労災給付相当額を第三者に請求します(これを「求償」といいます。)。

・先に第三者から損害賠償を受けている場合は、政府は労災保険の給付額からその額を差し引いて支給します(これを「控除」といいます。)。

なお、労災保険の受給権者である被災者等と第三者との間で被災者の有する全ての損害賠償についての示談(いわゆる全部示談)が真正に成立し、受給権者が示談額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、原則として示談成立以後の労災保険の給付を受けられなくなるので、第三者との間で示談をする場合は注意が必要です。

示談をおこなう際は、事前に労働局か労働基準監督署に示談をおこなうことを報告し、成立後は、示談書の提出を忘れないようにしましょう。

繰り返しになりますが、労基法上は、労働者が業務上負傷し若しくは疾病にかかり又は死亡した場合、使用者の過失の有無にかかわらず、使用者が定率の補償を行うことが義務付けられています。

つまり、業務災害が発生した場合、使用者に過失がなかったとしても、使用者には被災労働者に対し労災補償を行う義務があるのです(通勤災害にはその義務はありません)。業務災害が発生する場合において、使用者にも労働者にも第三者にも、誰にも過失が認められないケースというのは通常あまり考えられません。業務中、天候がよかったにもかかわらずいきなり雷に打たれ負傷したようなケースくらいでしょうか。

業務災害において使用者の過失が認められないということは、被災労働者自身に過失があるか、又は、第三者に過失があることが考えられます。第三者に過失がある場合というのは、上述の第三者行為災害のケースですが、仮に、業務災害にあたるとして使用者が災害補償を行った場合は、その限度で、被災労働者の第三者に対する損害賠償請求権を代位取得するとされています。