-1.jpg)

みなさんは、地方独立行政法人という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

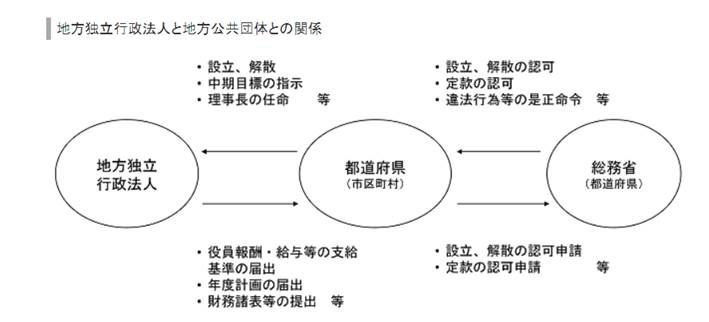

地方独立行政法人とは、公共上の見地から地域において確実に実施される必要がある事務・事業のうち、地方公共団体自身が直接実施する必要はないものの、民間の主体に委ねては確実な実施を確保できない事務・事業を地方独立行政法人に担わせることにより、住民の生活の安定、地域社会及び地域経済の発展に資することを目的として設立される法人のことをいいます。

この地方独立行政法人のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性及び公正性を特に確保する必要があるため、その役員及び職員に地方公務員の身分を与える必要があるものとして地方公共団体が当該地方独立行政法人の定款で定めるもののことを、特定地方独立行政法人といい、一般の地方独立行政法人とは区別されています。

総務省「地方独立行政法人とは?」から抜粋

数は少ないですが、鳥取県産業技術センター、山梨県立病院機構などが特定地方独立行政法人です。

大阪公立大学を運営する公立大学法人大阪は、大阪府と大阪市が設立した一般の地方独立行政法人になります。大阪府立病院機構は、当初は特定地方独立行政法人でしたが、現在は、一般の地方独立行政法人になっています。

地方独立行政法人の対象業務は、①試験研究、②公立大学、③公営企業相当事業(病院事業等)、④社会福祉事業、⑤公共的施設の設置・管理(博物館、動物園等)、⑥申請等関係事務処理法人となっていて、大阪府内でいうと、上記以外では、大阪市民病院機構、大阪市博物館機構、天王寺動物園、りんくう総合医療センター、市立吹田市民病院、大阪産業技術研究所などがあります。

公営企業というと、水道事業、下水道事業等を営む企業が思い浮かびますが、それらは、地方独立行政法人ではなく、地方公営企業法に基づき設立された企業です。地方独立行政法人のように独立した法人格を持たず、あくまでも地方公共団体の一部という点で地方独立行政法人とは異なります。地方公共団体の一部なので、当然、そこで働く職員は地方公務員ではありますが、職員の労働関係は地方公営企業等の労働関係に関する法律の定めるところによるとされていて(地方公営企業法36条)、労働基準法については、一般職の地方公務員と比較すると適用除外となる条項の数は少ないです。

ちなみに、ガス会社、電力会社は、公共的な事業を営んではいますが、あくまでも民間の株式会社なので、公営企業でも地方独立行政法人でもありません。

一方、地方独立行政法人の場合は、非公務員型の一般地方独立行政法人と公務員型の特定地方独立行政法人とで勤務関係に適用される主な法令が異なっていて、非公務員型には労働基準法が全面的に適用され、公務員型には地方公務員法が適用(一部適用除外)されます。

参考までに、以下、非公務員型の大阪市民病院機構と公立大学法人大阪の就業規則のリンクを貼っておきますので、興味のある方はご覧ください。