.jpg)

前回は、障害者の方の福祉的就労についてお話させていただきましたが、今回からは、一般企業との間で雇用契約を締結する一般就労についてお話したいと思います。

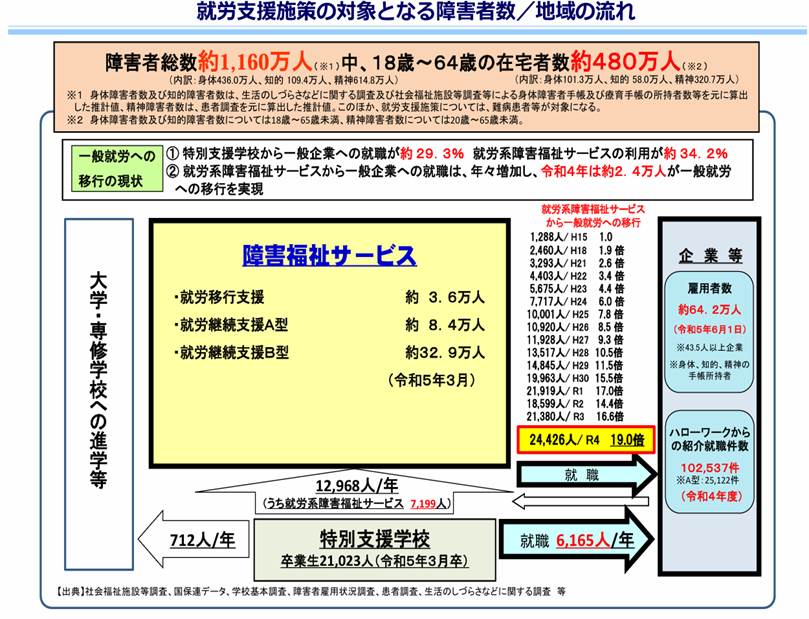

まずは厚生労働省が作成している下の表をごらんください。日本の障害者の方の就労状況が非常に分かりやすく表されていると思います。

これを見ると、令和5年に特別支援学校を卒業した卒業生21,023人のうち、6,165人が一般企業に就職し、就労系福祉サービスを利用されていた方の中から24,426人が一般企業に就職しています。

繰り返しになりますが、障害のある方が一般企業との間で労働契約を締結し就労する場合、労働基準法、労働契約法、最低賃金法などの労働関連法規の適用を受けることになります。

ただし、最低賃金法については、以下のとおり、減額の特例があり、一定の要件を満たした障害者について都道府県労働局長の許可を受けたときは、法定の最低賃金をさらに減額した賃金で雇用することができるとされています。

この都道府県労働局長の許可を受けずに最低賃金未満の賃金で障害者を就労させることは、障害者虐待防止法で禁止される「使用者による経済的虐待」に該当するので、注意が必要です。

最低賃金法7条(最低賃金の減額の特例)

使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。

一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者

最低賃金法施行規則5条(最低賃金の減額の率)

法第七条の厚生労働省令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率以下の率であって、当該者の職務の内容、職務の成果、労働能力、経験等を勘案して定めるものとする。

法第七条第一号に掲げる者

当該掲げる者と同一又は類似の業務に従事する労働者であって、減額しようとする最低賃金額と同程度以上の額の賃金が支払われているもののうち、最低位の能力を有するものの労働能率の程度に対する当該掲げる者の労働能率の程度に応じた率を百分の百から控除して得た率

上記法令の規定のとおり、最低賃金の減額特例許可について、単に障害があるというだけでは許可の対象とはならず、その障害が従事しようとする業務の遂行に直接支障を与えていることが明白である必要があります。

また、業務の遂行に直接支障があったとしても、その支障の程度が著しい場合でなければ、許可の対象とはなりません。この「支障の程度が著しい」というのは、当該労働者の労働能率の程度が、比較対象労働者 (同じ事業場で働く他の労働者のうち、減額対象労働者と同一または類似の業務に従事していて、かつ、減額しようとする最低賃金額と同程度以上の額の賃金が支払われている方の中から、最低位の能力を有する者)の労働能率の程度にも達しない場合をいいます。

文章だけではイメージが湧きにくいと思うので、興味のある方は下の「減額率算定表の例」をご覧ください。これは提出することが必須の書類ではありませんが、減額率を決める際の参考になると思います。

実際の申請に必要な書類は、以下の書類です(各2部ずつ必要)。

・精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者の最低賃金の減額の特例許可申請書

・障害者手帳等、精神又身体の障害の程度が客観的にわかる資料の写し

最低賃金の減額率に関して悩まれることがありましたら、一度、弊所にご相談くださいね。

申請書式の書き方を含め、具体的にアドバイスさせていただきます。